A introdução dessa temática é demasiadamente extensa justamente por necessitar que algumas premissas históricas sejam apresentadas. Dentre elas, podemos falar dos declínios nas centralidades de poder que levaram à Renascença e ao Iluminismo. Mas o objetivo aqui não é fazer um recorte temporal tão dilatado.

É necessário, porém, refletir sobre o período após a Segunda Guerra como essencial para estabelecer relações de causas e efeitos com a contemporaneidade. É após esse conflito global que muitas democracias liberais conseguem se restabelecer, sobretudo na Europa ocidental e nos EUA, e se tem o início de um forte processo de universalização de direitos e da globalização de economias e culturas.

As sociedades tornam-se interdependentes, não apenas em suas relações econômicas e de abastecimento de energia, mas também culturalmente. Modos de vida e formas de ver o mundo influenciam diretamente nas decisões de consumo, e afetam as percepções e a relação das pessoas com a informação. Em mercados globais, é interessante que grandes massas de pessoas, de países diferentes, tenham os mesmos objetos de desejo, consumam os mesmos produtos de lazer e se comportem de forma semelhante. E até tenham predileções políticas mais uniformes.

Embora se apresente como um modelo insustentável e romântico, percebido assim pelas classes dominantes desde seu nascedouro, ele era difundido como dogma; e estimulado. Para o leitor com mais de 30 anos, não deve ser difícil rememorar os livros didáticos que nomeavam o primeiro e o terceiro mundo, definindo a partir do equador o sul subdesenvolvido e o norte primeiro mundista.

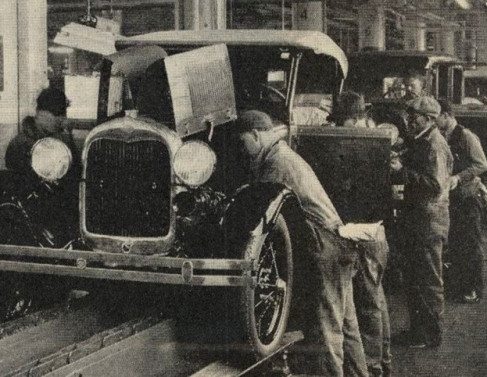

Mas retirando-se as simplificações propositais, numa sociedade de consumo global, com papéis definidos e centros poderosos intocáveis, um operário de fábrica conseguia viver com dignidade, mesmo trabalhando mais de 10 horas diárias e morando em periferias com baixo investimento público.

Esse trabalhador teria condições de participar de um modelo de vida comum, teria uma casa financiada no banco, um carro popular e faria parte de um clube onde pudesse levar sua família aos finais de semana. O homem exercia o papel de provedor, a mulher cuidava do lar e as crianças poderiam apenas estudar. As grandes cidades acumulavam serviços como saúde, lazer e educação e mesmo separados por um zoneamento definido por renda, poderiam frequentar praticamente os mesmos espaços.

A chamada “classe média” — nomeada assim justamente por ser alargada e permitir direitos medianos — tende a conviver bem com brutais concentrações de renda e uma parcela crescente de pobres e miseráveis. Como dependem menos de serviços do Estado, percebem como assistencialismo as iniciativas sociais, a distribuição de renda e ações afirmativas. E tentam ao máximo se diferenciar dessa parcela empobrecida, principalmente no consumo.

Em uma realidade industrial, de papéis definidos e fisionomia social visível, a percepção de injustiças e desigualdades concentrava-se em questões econômicas e geográficas, partindo-se de princípios de capacidade e oportunidade, e mesmo sendo uma percepção distorcida, o poder era aceito quando exercido por elites, vindas do dinheiro ou da consequência dele, como acesso à educação superior.

Acontece que as injustiças passam a ser também sentidas por quem ocupava lugares de privilégios. A “classe média” que tentava a todo custo se diferenciar dos mais pobres começou a perder espaço e diminuir consideravelmente suas perspectivas de uma realidade confortável. Boa parte dos empregos que conferiram boas condições de vida, ou deixaram de existir ou estão seriamente ameaçados. O mundo passou a necessitar com mais evidência e em mais áreas, de cérebros, de conhecimento e da capacidade de transformar estudos e tecnologia em algo consumível.

Soma-se a isso as transformações na matriz energética da maioria dos países e se tem um mundo em transição, e sem fisionomia clara. Onde estaremos daqui a cinco ou dez anos? Quais empregos permanecerão? Como iremos nos relacionar com nossos vizinhos e amigos? Como se dará a geopolítica? São perguntas que deixam sem resposta clara uma quantidade enorme de pessoas. E isso assusta.

Não é por acaso que vivemos uma era de extremismos e de nacionalismos. Incerteza e transição — e a falta de uma fisionomia social — provocam medo e tendem a realocar posições definidas, às vezes por séculos. E a tendência é que os grupos se fechem neles mesmos e se radicalizem. Alguns países conseguem fazer isso de forma ampla, e tendo identidade nacional mais definida, e quando vivenciando crises econômicas e sociais, levam a maior parte da população a ser convencida que os problemas vem de fora, dos imigrantes ou de “raças impuras”.

Rousseau e Comte, com o Iluminismo e o Positivismo, respectivamente, trazem a ideia de que as sociedades constroem pactos civilizatórios, com contratos sociais que devem ser respeitados em suas evoluções. A democracia, como a conhecemos, foi construída a partir da promessa que esses pactos serão honrados, e que será buscado uma condição melhor de vida para todos.

Mas esse cenário entra em crise sistêmica justamente por promessas não cumpridas. Crises econômicas sucessivas, com efeitos globais e causas semelhantes, fizeram com que a social-democracia, o liberalismo e os centros políticos perdessem significativamente suas representatividades. A globalização teve efeitos não esperados, e conflitos regionais, como no Oriente Médio, produzem crises diplomáticas, de abastecimento e migratórias com impactos em todo o globo.

EUA, França, Inglaterra e Alemanha, como atores democráticos de papel central nessa realidade pós-guerra, comportaram-se como sociedades de evolução constante, que poderiam suprir seus concidadãos com um estado de bem-estar social cada vez mais aprimorado. Uma lógica positivista e evolucionista que não se sustenta na realidade, produtora de desigualdades locais e globais. E de conflitos armados que tentam preservar essa centralidade econômica e política.

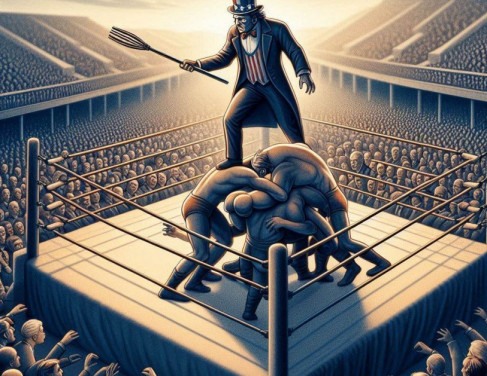

Democracia nas cordas?

Diversos trabalhos acadêmicos e bestsellers tentam demonstrar como as democracias morrem e como as instituições podem ser corroídas “por dentro” ao ponto de não conseguirem servir aos freios e contrapesos democráticos. Porém a realidade de um tempo ainda sem fisionomia deixa as incertezas ainda mais evidentes, seja para determinar o fim da democracia liberal ou para garantir sua sobrevivência.

É certo que o sistema político e social que possibilitou o aperfeiçoamento das democracias liberais está em crise, e que tem se colocado “nas cordas” do ringue, sendo esmurrado. Sem conseguir proferir contra-ataques. Mas, experiências recentes na França e no Reino Unido, e os processos eleitorais nos EUA e na Venezuela, para citar alguns exemplos, poderão demonstrar que é possível cansar os golpeadores.

Mesmo saindo das “cordas”, a democracia não estará vencendo, e não estará certo que alguma fisionomia social esteja se formando a partir de movimentos pendulares. As transições ainda estarão em curso e as identidades em crise.

As disputas de poder contemporâneas e futuras determinarão quais espaços serão ocupados, como sempre foi a tônica das sociedades. O que se difere agora são as escalas e a velocidade. Medidas de grandeza determinantes nos próximos rounds.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Sobre o autor

Edmundo Siqueira

edmundosiqueira@hotmail.comBLOGS - MAIS LIDAS

Familiares e amigos fizeram uma campanha após o desaparecimento

Ela foi socorrida em estado grave para o Hospital Ferreira Machado

Aluna do 9º período, Tainá Gleice estuda em Itaperuna; estudante tem dívidas acumuladas de aproximadamente R$ 120 mil

O caminhão de cana tombou na pista e o motorista ficou preso nas ferragens; acidente aconteceu nesta sexta-feira (18)

Os salários são de R$ 3.634,25 para cargos dos níveis médio e técnico e R$ 4.441,89 para cargos de nível superior